法院都判了为什么还会执行不了?其实,有一种情形叫“执行不能”

法院都判了,为什么还会执行不了?

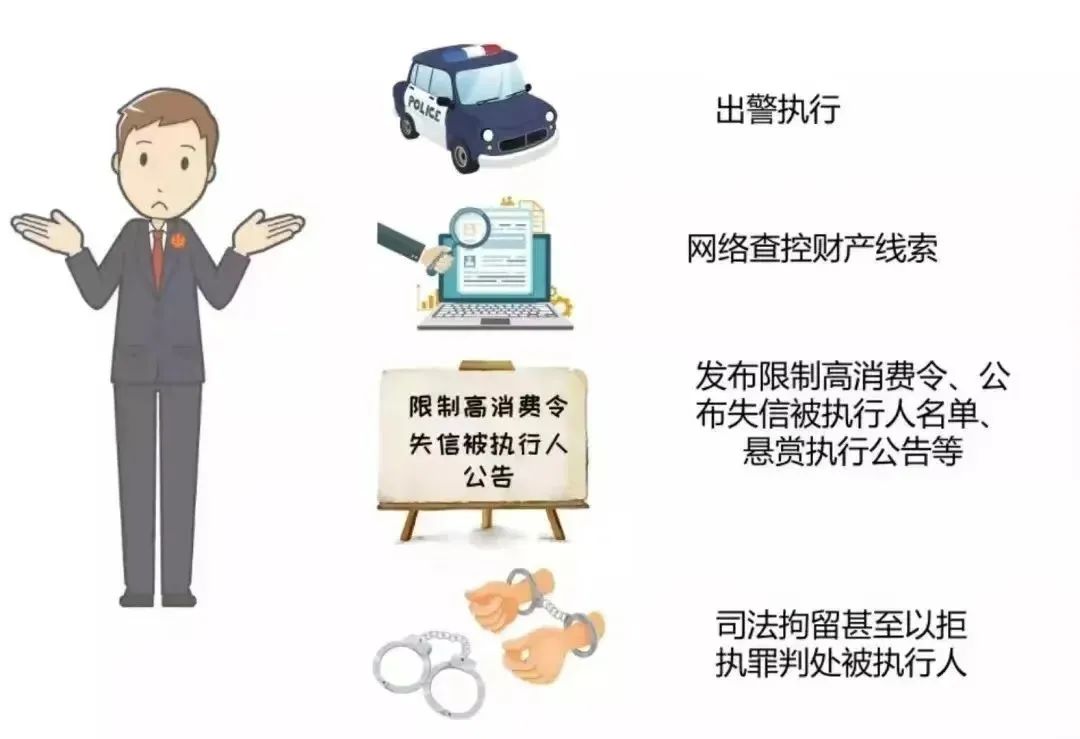

在执行过程中,法院可以查询、冻结、划拨被执行人存款,可以提取、扣留被执行人收入,可以查封、扣押、拍卖、变卖被执行人财产,还可以将被执行人纳入失信名单,限制高消费,还可以对被执行人予以司法拘留,等等。但是,并非所有的被执行人都是有财产可供执行的,法院纵有这么多的手段,也有“巧妇难为无米之炊”之时,存在一种叫“执行不能”的情况。

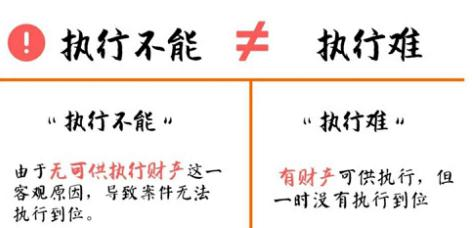

什么是“执行不能”?

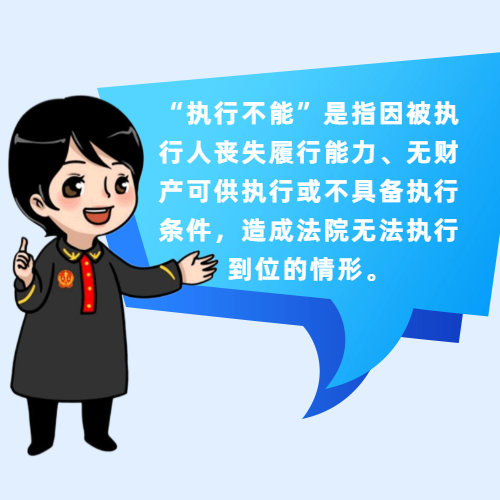

所谓“执行不能”是指在执行案件中,被执行人没有可供执行的财产,或者被执行人的财产经过相应执行程序后客观上无法处置,即使人民法院穷尽所有可以采用的手段和措施,仍然无法执行到位的情况。这类案件不能得到执行不是人民法院执行不力,而是由于被执行人丧失清偿能力所导致。

“执行不能”有什么特征?

比较典型的案件主要集中在借贷纠纷、买卖合同纠纷、建设施工合同纠纷、人身损害赔偿、道路交通损害赔偿、刑事财产刑等6类案件。被执行人无财产或是有财产但无处置条件后者如该类财产已被多法院轮候查控,交叉抵押、租赁,甚至涉及民生等,待协调事项盘根错节、千头万绪,短期难以处置。被执行人消极应付,难于及时查控财产,申请执行人认识偏差不能理解商业风险、交易风险或某些难以回避的社会风险,不能正确区分“执行难”“执行不力”与“执行不能”,片面认为只要向法院申请执行,便可一劳永逸,但凡执行不到位,便认为法院“开白条”,严重影响司法形象及司法公信力。

如何看待“执行不能”?

法院执行是一种事后的法律救济措施,案件能否执行到位一方面取决于法院的执行力度、执行措施;另一方面主要取决于被执行人的履行能力和经济状况。

“执行不能”的案件怎么处理?

一是终结执行。法律规定,当具有下列情形之一的,人民法院应当裁定终结执行:作为被执行人的公民死亡,无遗产可供执行,又无义务承担人的;作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款,无收入来源,又丧失劳动能力的;二是终结本次执行程序。法律规定,在穷尽财产调查措施,未发现被执行人有可供执行的财产,并且已经履行完法律规定的程序,在申请执行人签字确认或者执行法院组成合议庭审查核实并经院长批准后,可以裁定终结本次执行程序。此外,在特殊情况下,司法救助也是部分“执行不能”案件的处理方式。在被执行人下落不明或者穷尽所有执行措施后,发现被执行人确实没有执行能力,而申请执行人经济条件极其困难不足以维持日常生活,国家根据相关规定对其给予一定经济救助以帮助其解决生活困难。

如何防范“执行不能”?

一是在起诉前、诉讼中及时申请法院对另一方当事人的明确财产进行保全,可以大大降低可能存在的“执行不能”风险。二是提供法院无法查控到的被执行人可供执行的财产线索,如银行账号、有价证券、房产信息、外币账户等,有利于法院采取强制措施,避免财产转移。三是提供被执行人下落,法院将对有履行能力而拒不履行生效法律文书确定的义务、未向法院申报财产状况的被执行人采取罚款、拘留直至追究刑事责任等措施。四是当事人也应增强自身法律意识,在法律行为成立前充分考虑潜在的风险,通过担保、抵押等方式降低风险,减少执行不能出现的可能性。

- 2023-07-25申请强制执行,需提前知晓的六大问题

- 2023-07-18“密室逃脱”意外受伤,谁来担责?

- 2023-07-11申请强制执行,这六个问题你要知晓!

- 2023-07-10谁来保护孩子暑期上网安全?来看互联网法官的提醒

西北角

西北角 中国甘肃网微信

中国甘肃网微信 微博甘肃

微博甘肃 学习强国

学习强国 今日头条号

今日头条号